技术文章

Technical articles 更新时间:2025-10-30

更新时间:2025-10-30 点击次数:314

点击次数:314

非可展曲面光电器件可通过特定结构识别光信号的空间特征,并应用于仿生、光学成像及新型信息设备。相比需复杂辅助系统的平面器件,其额外维度(z轴)的调控能力可提升空间变化灵敏度,减少精密光学元件需求,促进信息系统小型化。现有技术主要通过对柔性平面器件变形实现非可展结构,但传统变形工艺会引入残余应力,且难以适配精密几何构型。尽管曲面电极和电路可通过特殊技术制备,但因曲面均匀半导体薄膜生长困难,直接集成光电阵列仍具挑战性,目前仅见少数半球形器件报道。因此,亟需开发适用于任意非可展结构的光电阵列集成方法。

针对以上难题,苏州大学李亮教授团队在《Nature Materials》上发表了题为“Direct integration of optoelectronic arrays with arbitrary non-developable structures"的论文,报道了一种自组装钙钛矿策略,用于将光电阵列直接集成到任意非可展曲面结构上。该策略通过利用碘化铅溶液的低能波动驱动快速成核主导的结晶过程,使流体前驱体凭借表面张力沿非可展基底均匀分散,再通过气体调控自组装成致密薄膜。

该方法可覆盖三维尺度跨越106数量级的任意形状基底,并以微米级精度实现光电二极管阵列的结构调控。作为概念验证,作者将单透镜成像系统的理论焦面制作为非可展曲面传感器,相较于平面或半球形传感器,有效校正了离轴彗形像差。研究中的波纹状模型、半球形与焦平面基底均是采用摩方精密面投影微立体光刻(PμSL)技术(microArch® S230,精度:2 μm)制备而成,成功将单透镜系统的焦面实体化,并原位集成了光电成像阵列。

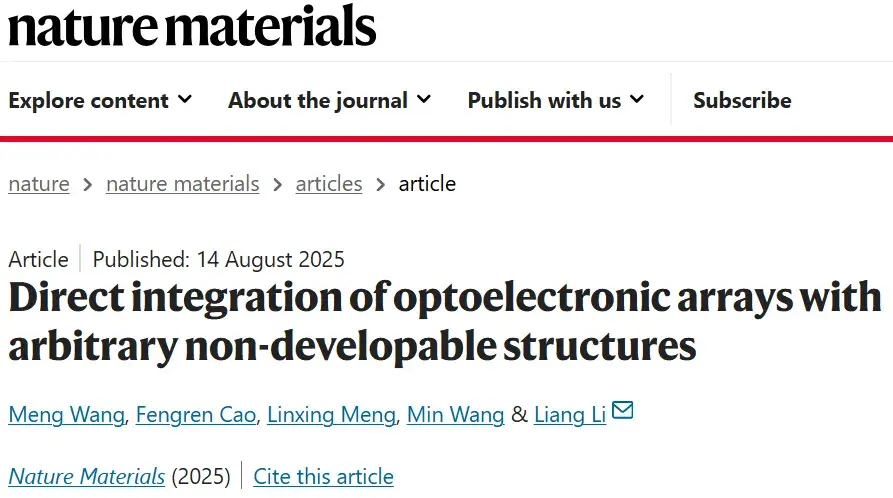

图1:钙钛矿薄膜在不可展基底上的自组装。(a–c)(i)PbI2与(ii)PbI2/MAI钙钛矿前驱体系的光学显微镜图像(a)、成核密度/裸露面积随时间变化(b)及结晶过程示意图(c)。(d)在直径2 cm的半球形石英基底上沉积MPI薄膜的演示;左侧纵向排列的示意图展示沉积四阶段,右侧水平排列的插图为各阶段间连续薄膜变化的光学显微镜观察。(e)涂覆MPI薄膜前后玻璃球对比。(f)开放环境中PbI2与MA气体反应的化学方程式。(g)纯化循环及其对应的化学组成变化。

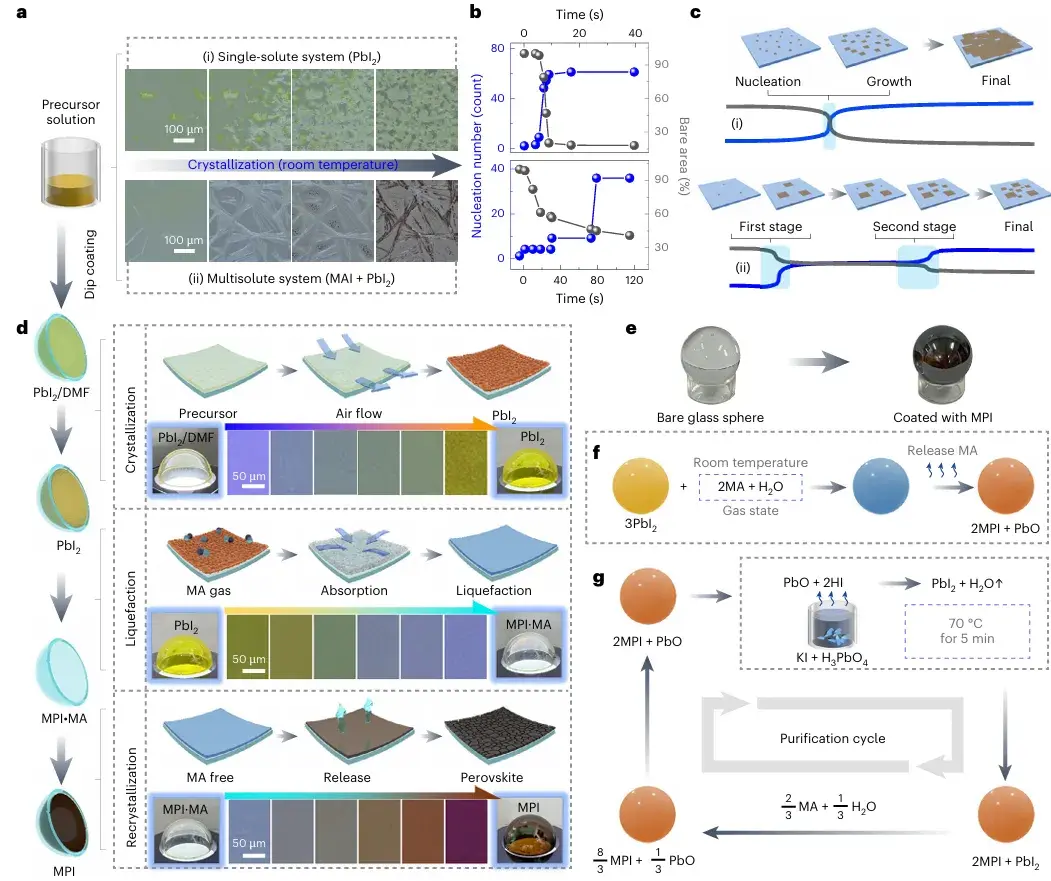

图2:钙钛矿在多种空间结构基底上的沉积。(a)不规则凸起包覆过程示意图;下方为MPI包覆凸起的光学图及凹陷区局部放大图。(b)涂覆MPI的微型探针图像;放大插图为白框区域C、N、I、Pb的能谱面分布结果。(c)螺丝、透镜及中国古代塔模型涂覆MPI后的照片。(d)波纹状模型设计,通过3D打印技术在黄色光敏树脂中实现;右侧为模型涂覆MPI前后对比。(e)(f)裸基底(仅ITO导电层)(e)与包覆的3D打印层状纹理(f)对比;白框内插图标尺100 nm。(g)更多被MPI薄膜包覆的空间结构展示,包括金字塔阵列、线阵列及球面线阵列复合结构。(h)上述模型的光学显微镜(左)与SEM(右)细节图。(i)(j)波纹模型峰位(i)与谷位(j)处钙钛矿形貌图。

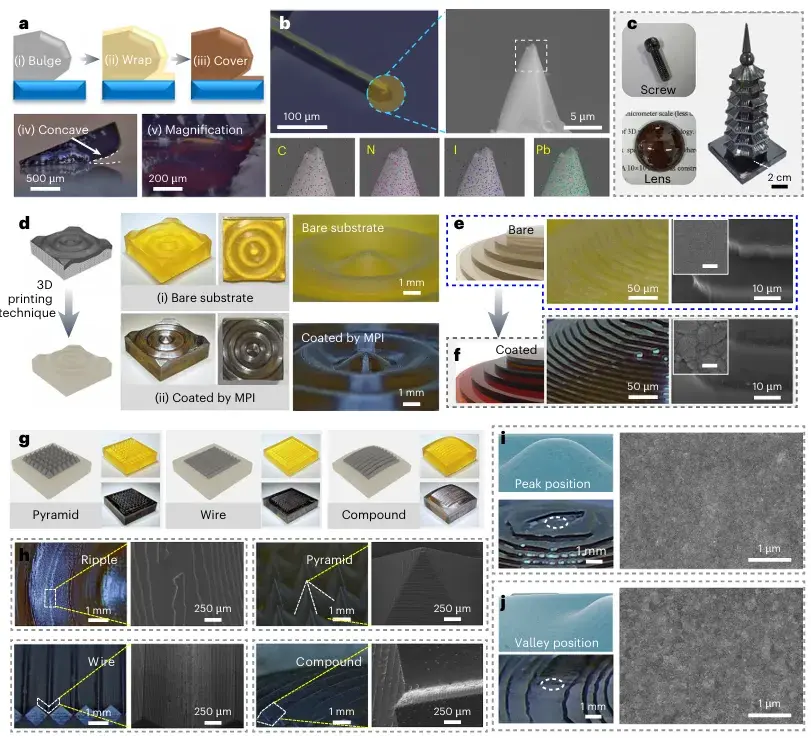

图3:在波纹基底上集成光电阵列。(a)波纹基底及其匹配的下层掩模(掩模A)与上层掩模(掩模B)。(b)在波纹曲面集成光电阵列的步骤:(i)–(vii)逐层沉积过程;(viii)最终器件。(c)波纹交叉阵列的分层结构;下方为器件示意图与实物图。(d)波纹交叉阵列的空间分布,每黑点对应单个像素。(e)(f)波纹阵列在平行入射光下的暗信号与光信号分布(e)及对应统计(f)。(g)波纹阵列采集的“+"形光图像。

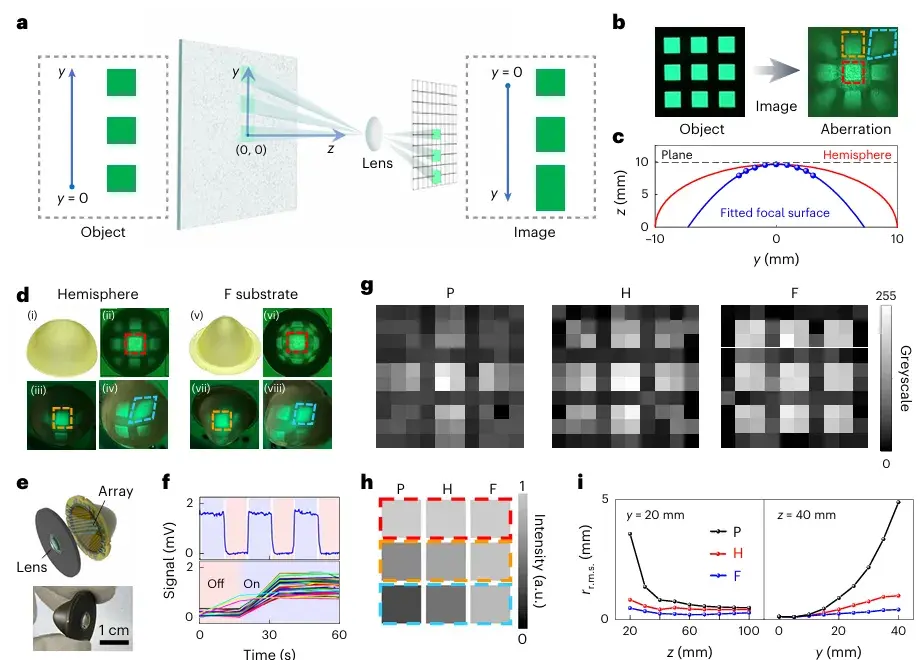

图4:基于单透镜成像系统理论预测的传感器。(a)单透镜成像系统的像差示意图。(b)3×3发光阵列及其经单透镜在平面上的成像;红色、橙色与蓝色虚线分别标示中心、边缘与角落图像。(c)单透镜拟合焦曲面。(d)利用3D打印技术获得的半球形(i)与焦曲面(v)基底照片;(ii)–(iv)、(vi)–(viii)为两种基底上3×3阵列在不同视角下的成像。(e)F器件示意图及实物图。(f)单像素响应信号(上)及扫描模式下交叉阵列响应(下)。(g)P、H与F器件捕获的3×3阵列图像。(h)三种传感器中心(红色)、边缘(橙色)与角落(蓝色)像素的归一化输出强度。(i)不同轴上(z)与轴外(y)位置预测rr.m.s.值的对比。

总结:该研究提出的自组装钙钛矿策略满足了非可展曲面应用的需求。研究发现单溶质碘化铅溶液可通过低能波动驱动的快速成核主导结晶过程,在非可展基底上原位自组装形成钙钛矿薄膜。该策略覆盖了超过106数量级的三维尺度,适配任意复杂结构,并为非可展曲面光电器件提供了独特的结构调控能力。通过集成理论传感器优化单透镜系统,成功校正了传统平面或半球形传感器的彗形像差。此策略推动了非可展曲面光电的结构工程设计,有望促进仿生电子学等跨学科领域的发展。